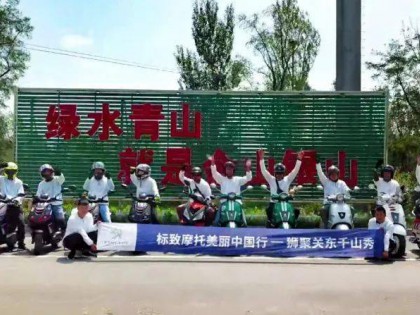

潘亚当在重庆拿到摩托驾照

提要:研究红歌,爱中国革命史,最爱陕西面,24岁美国小伙潘亚当骑摩托重走红军长征路。一路下来,小潘的感受有些复杂。有人误认为他是共产党,类似于白求恩或斯诺,有人赞他比自己的儿子还爱国。到达心目中的圣城延安后,他却有点失望,到处都是工地,曾经的延河早已干涸。

老人说他是“爱国”,年轻人说他不可理喻,在重走长征的路上,美国人潘亚当试图用双脚丈量这段久远的传奇,他厌恶被贴上某些政治标签,他说,他更愿意参与和记录这段正在变化的历史

本刊记者/刘子倩

爱好中国革命史,喜欢研究红歌,甚至重走万里长征路,所有的一切似乎与一个身高1米94,黄头发蓝眼睛的美国人格格不入。

潘亚当,24岁,在加拿大长大的纽约人,一个地道的中国通,他历时三个月长途跋涉,从红都江西瑞金出发,沿着当年红军的长征路线,经贵州、云南、四川、甘肃等省份,最终到达革命圣地——延安。90余天,行程8000多公里,与当年几万名红军靠双脚爬雪山、过草地不同,潘亚当靠一台排量250CC的摩托车,完成了这次长征探考。

16岁时,潘亚当第一次到中国,8年后,他已可以说一口流利的汉语普通话。他说,来中国的初衷是想为自己打开一扇未知世界的大门,成为中美文化交流的窗口,如今,他已是一名历史学爱好者,同时时刻观察记录中国社会的巨变。“吸引我的不是中国经济的飞速发展,而是它带给整个社会的改变,我想参与其中。”潘亚当说。

“这才叫世界啊”

潘亚当本名是Adam Century。他是在高中历史课上知道中国长征的,当时他觉得,这更像是一个难以超越的传奇故事。在此之前,他心中的中国符号与大多数西方国家的孩子无异,武侠、成龙和乒乓球。

潘亚当出生在加拿大蒙特利尔,是一名犹太人,父母都是艺术学方面的教授,因为父亲是美国人,潘亚当也拥有美国国籍。从童年起,他就掌握了两门语言,回到家中,和父母说英语,出去玩儿,和小伙伴们说法语。多年以后,这也为他奠定了迅速掌握汉语的基础。

自打上学,小潘成绩名列前茅,且独立性强,不用父母操心,还是学校篮球、冰球和网球队的主力。十几岁时,潘亚当全家搬到纽约定居,那时,他就决定要出国历练。究竟去哪个国家?他说曾考虑过欧洲和非洲,父母建议他,可以尝试多接触陌生的文化。“没有一个国家比中国陌生,没有一种语言比汉语难学,那就去中国。”潘亚当说就这样选择了中国。

2005年,高二学生潘亚当作为AFS(国际文化交流组织)交换生,到南京师范大学附属中学学习。他的名字直译中文为亚当,当时接待家庭的老师姓潘,潘亚当这个名字就产生了。

一入学,他就遭遇到了“中国特色”和文化冲撞:道路上自行车和机动车交错无序行驶;高中生的军训还有半夜行军训练;到处都在大兴土木的南京城——他所居住的纽约市,十几年的面貌几乎从未变过;他发现女同学几天都不会换一件外衣,这在美国高中是不可想象的;酒吧里播放的竟然是美国1990年代流行音乐;大街上,年轻人追逐的服装时尚似乎能看到美国十年前的影子。

不过,潘亚当说,他倒没有把这些看作落后,“这才叫世界啊!”他感叹道,原来不一样的文化,差别有这么大。一年后,他不仅带着新认识的世界,也带着一口流利的汉语,回到了美国。

潘亚当以优异成绩进入全美排名前列的本科院校威廉学院,进入历史系,同时兼修日语。不过,大学期间的小潘几乎每年都寻找机会再回中国。

2008年,正值北京举办第29届奥运会。潘亚当找到了一份为一家北京美国公司当中文翻译的差事;一年后,他又通过一个语言交流项目,到了北方冰城哈尔滨。他参观了731部队罪证遗址,寻访犹太人遗迹,并得知自己家族的先辈曾在这里生活数年,小潘喜出望外,“这是我与中国最大的缘分”。

在中国生活一段时间后,他不愿再透露自己的犹太人身份,因为每个中国人的回答都惊人一致:“犹太人太聪明了。”小潘深感不安,对某个民族正面模式化的肯定,或许潜伏着对另一个民族的歧视。

接着,小潘又申请到一个在清华大学历史专业学习的机会,中国历史,特别是革命史从此走进了他的世界。不仅如此,他还喜欢上了中国红歌。他说,第一次听到《学习雷锋好榜样》时,他感觉到,歌词和旋律都在描述一个“令人兴奋而遥远的中国”。有时,在大学图书馆看书,他还会无意识地哼起《红梅赞》,“红梅花儿开,朵朵放光彩,昂首怒放花万朵,香飘云天外。”

他的美国同学和亲友不理解什么是红歌。“这么说吧,就是中国的披头士,是中国老一辈人喜欢的歌曲。”潘亚当解释说,研究中国革命史,红歌是无法忽略的,它直接展示出那个年代人们的精神风貌,歌词背后烙刻着浓烈的时代背景。“就像不听爵士乐,你很难深入研究美国三十年代的文化一样。”

毕业前,潘亚当申请了富布赖特奖学金,申请项目是到中国重庆研究红歌。富布赖特项目是中美两国政府的教育交流项目,审核严苛,奖学金丰厚。2011年10月,小潘申请时,重庆红歌开展得如火如荼,不过,他拿到奖学金出发时,已是2013年2月。红歌潮,已经在重庆消失了。

研究项目落了空,小潘想起了自己一直感兴趣的中国革命史和长征。那就用这个机会试试重走长征路吧!他决定。或许可以通过这种方式,观察这条路上的人民这几十年来的变化,重新审视长征的当代意义。

长征奇遇:“望江”摩托被柴狗吓倒

小潘不是第一个想在中国内地穿行的美国人。之前最有名的一位,是美国作家彼得·海斯勒,他记述自驾车经历的《寻路中国》曾在中国风靡一时。

不过小潘的“长征”计划是骑摩托车。2013年5月,他在重庆陈家桥摩托车驾照考试中心,一次通过三个科目的考试,顺利拿到驾照。警察告诉他,这是重庆颁给外国人的第一本摩托车驾照。“啊?那之前看到重庆街头骑摩托的外国人都是无证驾驶?”小潘不禁心生疑窦。

他花费上万元买了一台望江牌的摩托车。像中国人喜欢讲寓意一样,他挑这个品牌也有自己的小算盘:红军长征前期的战略目标就是渡过长江,“望江”恰合此意。

一身摩托服,一个头盔,外加一个横跨在摩托后座的小行李包,潘亚当的新长征开始了。刚到长征的起点江西瑞金,他就感受到久远的长征留给这座城市的遗产和烙痕:80多年前的苏维埃遗址,随处可见的红色标语,以及各个时期的毛泽东雕像。在游客寥寥的红五星广场,“苏区精神永放光芒”的大字震撼夺目,一对年轻恋人坐在“永”和“放”两字之间谈笑风生。小潘觉得这个细节格外有趣,好像古老的长征与现代中国穿越时空的某种契合。

管出发前做足了功课,翻阅了大量关于长征的书籍,但具体到红军长征的具体线路,仍找不到详细记载,小潘只能走走停停,有时一天要停下来问七八次路。

当地人热情地答复他后,还会好奇地问他:美国是什么样?外国人都像你这么高吗?你为什么要重走长征路?

“美国和中国一样都是一个农民大国;其实我并不算一个典型的外国人,许多外国人比我还高;重走长征路是因为我对这段历史感兴趣。”小潘一一作答。

在长征路上的偏远农村,一个美国人突然出现在面前,渴望了解外面世界的人们总是不会轻易放过他。一位四川老乡问:“你是从哪里骑过来的?”小潘如实回答:“江西。”“你吹牛,那么远怎么骑过来。”老乡们质疑。“好吧,我承认我是从美国骑过来的。”小潘开起了玩笑,老乡们则笑着频频点头。

大多情况下,小潘会走省道,偶尔上国道,多数的路况复杂,一边靠山,另一边就是悬崖。有时,他也会“入乡随俗”,跟着当地的摩托车骑上高速公路,“我知道这是不允许的,可有的省道路况实在差,骑了三个小时,只行进了二十多公里。”

他几乎每天都会看到一起交通事故,还亲眼目睹一辆摩托车驾驶者在超车时被大车撞倒,奄奄一息。他因此始终极为关注交通安全,不过事故还是不期而遇。进入四川丹巴县后,一条眼睛通红的柴狗突然冲到路中央,潘亚当条件反射地紧急刹车,当时时速五六十公里,摩托顺势滑倒将他甩了出去。小潘身体右侧全部擦伤,不得不到临近的小诊所处理。

诊所的老医生不紧不慢地给他消毒包扎,然后淡定地告诉他,“你这种擦伤很常见,我们村里的年轻人骑摩托都是这么摔伤的。”

通往圣城:被当做白求恩和斯诺

因为长征路线上大部分仍然是农村,他得以有机会找到些时代对比。

比如,在甘肃,他遇到过下来视察的车队。由于甘肃地型严峻,车队中清一色是更适合山路的丰田霸道越野车,常常呼啸而过,留下漫天灰尘。“如今中国官员下乡时的排场,与当年红军长征时已有了天壤之别。”潘亚当这样描述他当时的想法。他当时正在一家小饭馆吃饭,车队过后,吃饭的人都咳嗽起来。

在甘肃岷县时,他恰好碰到了国务院总理李克强在视察地震灾区,警察们很快就在人群中发现这个身高1米94的外国人,打量着问他:“你是来做什么?”

“重走长征路。”他回答。

警察听到后都笑了。小潘拿出沿线拍摄的照片给警察们看。

潘亚当在当地一个破旧的旅馆住下,房间里没有热水,也没有电视。

小潘打算第二天很早就离开,不过当他到街上才发现,到处都是等待见上总理一面的民众。他们看到小潘,十分兴奋,于是,一支本来是等待国家领导人的队伍开始为这个不期而遇的外国人加油:“哈喽!老外!加油!哈喽!”

骑行3个多月后,8月下旬,他到达了目的地:延安。

在重走长征的几个月里,他曾多次试想过到达延安的感受:这个“革命圣地”,是否还会是斯诺在《红星照耀中国》里描述的样子?或者,像圣城耶路撒冷那样神圣?

真正到达延安后,潘亚当有点失望。他见到了革命英雄纪念馆——规模最大和资源最丰富的红色纪念馆,但除此之外,延安就是一个很典型的小城市,交通混乱,市中心有几个肯德基和一个必胜客,到处都是工地和喇叭声,空气很浑浊,曾经流淌的延河已经基本干涸……

一路下来,潘亚当的感受有些复杂。老人们通常极为赞赏他,“他们一般对我重走长征的原因没有多大的兴趣,对我在路上的一些发现似乎也没兴趣……只要听说我重走了这条路,他们就强烈认可,把我称为‘中国通’,甚至误认为我是共产党,类似于当年的白求恩或斯诺。”小潘这样写道。不过,当他想和老人们探讨些更具体的事实时,才发现老人们其实并不了解细节,他们只是“毫不犹豫地赞扬了我的这项任务”。

小潘因此收获了不少帮助。一家宾馆老板认为他是在弘扬长征精神,免费为他提供了一间豪华套房;还有许多老人请他到家里吃饭,有的人直接告诉他:“你比我儿子还爱国。”

然而在这些普遍的向往与赞赏背后,潘亚当一路所见的大部分长征遗迹,或博物馆,游人并不多。

在毛泽东写《长征谣》的六盘山山顶上,他见到了一个巨大的革命历史博物馆,不过里面一共只有3个游客,一个老年退役军人和他的孙女,以及潘亚当。但那个孙女却一直是漫不经心地,始终挂着耳机。

他说,有的年轻人听了他的想法后,会觉得“这个美国人精神不太正常”,这些年轻人,既包括西部小镇上的,也包括从东部大城市开车自驾去西藏的“驴友”。

意义当然只能是因人而异的。潘亚当觉得,他看到了与千城一律的沿海城市不同的世界,西部地区几乎千村千样,既有更大的贫富差距,也有更丰富的中国文化。“就拿饮食来说,越往北,面食做得越正宗,这也说明我离终点越来越近。”小潘说他最爱吃陕西的面,一大碗只要三五块钱,再浇上红艳艳的辣子,呼噜噜吃下肚,“爽死了”。

作为第一个在重庆考到摩托车驾照的外国人,潘亚当常会收到各种电视节目的邀请。在重走长征的计划完成后,他答应了其中几个。不过,当有的制作人得知小潘想讨论长征对中国现代社会的影响后,取消了邀请。